ブログ

日本共産党は、2月2日、統一地方選挙政策アピール「大軍拡ストップ 平和でも、暮らしでも、希望がもてる政治を」を発表しました。

重点政策の二つ目として、「子どもの権利を尊重し、子育て支援を住民の願いに応え抜本的に強化します」の部分を紹介します。

・・・

(2)子どもの権利を尊重し、子育て支援を住民の願いに応え抜本的に強化します

岸田政権の「異次元の少子化対策」は、国民がいちばん強く求めている重い教育費負担の軽減がありません。子どもの権利を尊重し、国に責務を果たすよう求めるとともに、自治体独自の子育て支援策を拡充します。

――学校給食を無償化します。物価高騰に対して緊急の負担軽減の対策を行います。

小中学校の給食費無償化は全国250自治体をこえ、加速度的に拡大しています。憲法は義務教育の無償化を定めており、今こそ国の責任での無償化に踏み出すべきです。自治体でもさらに無償・負担軽減をすすめます。

――子どもの医療費を国の制度にして18歳までの無料化を求めます。自治体の取り組みをさらに促進します。

子ども医療費無料化は、40年来の住民運動と日本共産党の議会での提案・論戦で「中学校卒業まで」助成・無料化する自治体が95%を超えるまでになりました。国は自治体の努力にこたえ、「ペナルティー」をなくし、国の制度として高校卒業までの医療費助成制度を決断すべきです。自治体も対象年齢を広げ、一部負担金の廃止などをすすめます。

――高校無償化をすすめます。大学学費の無償化をめざし、当面、半額にします。日本独自の高すぎる入学金をなくします。返済不要の給付奨学金を抜本的に拡充します。

――0~2歳までの保育料も無償化し、給食費も含めた無償化をすすめます。職員配置の国基準の早急な改正を求めるとともに、自治体独自の手厚い職員配置をすすめます。

――学童保育の大規模化を解消します。専門性を持った指導員の専任・常勤・複数体制を保障します。

――保育、学童保育などのケア労働者の賃上げ・処遇改善をすすめます。

――児童手当の所得制限をなくし、18歳まで支給するなど拡充します。

――教員不足を解決します。そのカギである教員の働き方の改善に必要な教員定数増、残業代ゼロ制度の抜本見直しを求めます。少人数学級をすすめます。中学校部活動の土日の地域移行の財政保障を国に求めます。

――一方的な学校統廃合に反対し、地域に根ざした学校づくりをすすめます。特別支援学校の新設・改修、遅れている体育館、特別教室などへのエアコン設置、トイレの洋式化、老朽化対策など教育条件を整備します。

――不登校の急増に対し、安心できる公的な子どもの居場所などを整備するとともに、子どもが行きたくなる学校づくりをすすめます。子どもの尊厳や権利を大切にし、校則見直しの流れを広げます。子どもの権利条約を尊重する地方行政にしていきます。

――ひとり親支援を強化し、「子どもの貧困」を打開します。就学援助を対象、支給額とも拡大します。

――周産期医療、妊産婦ケアを充実させます。

・・・

私は、11月県議会で、教育問題では、宇部西高校の募集停止の強行に対し、強い抗議の主張を行いました。

また、生徒指導提要の改訂を受けて、県立高校の校則の見直しについて質しました。

校則について県教委は「昨年8月に県立高校を対象に調査したところ、すべての高校で見直し作業が行われ、半数以上の高校で見直しが完了しているところ」と答えました。

昨年10月時点で、小学校で32人、中学校で24人、高校で4人、特別支援学校で16人、計76人の教員が未配置の状況です。

私は、文科省が年度の初期ごろに産育休を取得することが見込まれている教員の代替者を、4月の年度当初から任用するという「先読み加配」を行うことに県教委はどう対応するのか質しました。

県教委は、「先読み加配」については、今後の国からの通知等を踏まえ、適切に対処したいと答えました。

私は、今春の県議選候補者として、山口県に「子どもの権利が尊重され、子育て支援の抜本的強化を」求めて、この選挙たたかってまいります。

子育て支援に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

20年12月16日、全日本教職員組合・教組共闘連絡会・障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会は、「特別支援学校の過大・過密解消につなる設置基準の策定を~私たちがもとめる設置基準策定に向けての『提言』」を記者発表しました。

特別支援学校の設置基準への提案部分は以下の通りです。

・・・

<私たちが求める設置基準>

私たちは、過大・過密の解消につながる設置基準にするために、設置基準にこういう内容を盛り込んでほしいという意見を集めてきました。全国各地からたくさんの意見が寄せられています。

それらの意見も踏まえて、現在の特別支援学校の過大・過密状態を改善するため、私たちは以下のことを設置基準に盛り込むことを求めます。

① 設置基準策定の目的

策定される設置基準が小中学校の設置基準と同じような内容では、特別支援学校の人権侵害ともいえる深刻な課題が解決されません。「有識者会議」や中教審の文書にもあるように、設置基準策定の目的は「特別支援学校の教育環境を改善する」ことです。特別支援学校の設置基準は、「あればいい」というものではなく、教育環境の改善につながるものでなくてはなりません。設置基準の冒頭にその目的を明記することが必要です。

② 児童生徒数の上限

特別支援学校の過大化、過密化を解消するためには、児童生徒数や学級数の上限を規定することが必要です。私たちは、小学部・中学部・高等部のある知的障害校を想定して、児童生徒数150人が上限と考えます。寄せられた意見にも「150 人が『学校に在籍している子ども』として把握できる限度である」という声が多くありました。自治体の中にも、「集団活動に適した規模」として「100~130 人の在籍が適当」、「(適正規模は)小中学部90人、高等部60人で150人」としている所があります。

知的障害以外の学校はもっと少ない方が適切という意見が多くありました。地域によっては規模が小さい特別支援学校もあり、高等部単独校などもあります。在籍数の下限は設定せず、学校の特性や地域の実態に応じて少人数の学校も可能とすべきです。

適正とする人数が比較的多い自治体でも「効果的な指導や学校運営」のために「150~200 人程度の規模」が妥当としています。200 人以上の学校を早急に解消し、その後150人以下にしていくなど計画的な整備を求めます。

③ 1 学級に必要な教員数

最低でも複数担任が必要です。1 対 1 対応が必要な子どもが在籍する学級では、6 人の子どもを 2 人で担当するのも困難であり、重複障害学級・訪問学級も含めて、状況に合わせた教員配置が必要です。安全に活動できる人数として、教員と子どもの比は1:2とする意見もあります。担任外の十分な配置も必要です。強度行動障害など障害が重い児童生徒は重複障害学級と同様に 3 人1学級で編制できるようにすること、とりわけ教員が不足している小中学部の定数改善も含めて制度を改め、教職員不足を解消する施策を求めます。

④ 必要な施設設備、特別教室

小中学校の設置基準には「教室(普通教室、特別教室)、図書室、保健室、職員室」とありますが、特別支援学校の最低限必要な施設設備はこれだけではありません。自立活動室や作業室をはじめとした、特別支援学校の教育課程に合わせた施設が必要です。また、以前の高等学校設置基準には、学科ごとに必要な施設設備が記載されていました。それと同様に、障害種ごとに必要な施設設備を記載すべきです。

音楽室、家庭科室等、設置すべき特別教室を示すことも必要です。小中学校は「義務教育諸学校の施設費の国庫負担に関する法律施行令」に設置すべき特別教室が明記されています。特別支援学校にも同様の特別教室がもちろん必要であり、同施行令に特別支援学校の項を設けるなどして、学部ごとに設置すべき特別教室を示すべきです。

⑤ 通学時間の上限

幼稚園の設置基準には「通園の際安全な環境にこれを定めなければならない」とあります。特別支援学校も同様です。障害のある子どもたちが1 時間以上もバスに乗って登校する状況は安全とは言えません。小中学校は「適正規模・適正配置に関する手引き」で、通学時間の目安は1 時間以内とされています。特別支援学校では、通学時間は子どもたちの命にもかかわることであり、設置基準に通学時間の上限規定が必要です。

⑥ 校舎等の面積の規定

特別支援学校の国庫補助基準面積は、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」において学部種(小・中学部、幼稚部、高等部)、建物種(校舎、屋内運動場、寄宿舎)、障害種(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱)ごとに規定されています。国庫補助基準面積とは、「学校教育の実施を確保する上で必要となる標準的な面積」とされています。

公立学校施設実態調査(2019.5.1 現在)によると、特別支援学校全体では、この基準面積」に対して実際に保有している面積の割合が、校舎が約67%、屋内運動場が約69%です。この「基準面積」の規定を設置基準に盛り込み、保有する面積の割合を 100%以上にする必要があります。また、屋外運動場の面積規定も必要です。

⑦ 既存の学校にも適用する規定

他校種の設置基準の附則には、既存校について「当分の間、なお従前の例によることができる」とあります。特別支援学校の設置基準に同様の附則を設けるべきではありません。特別支援学校は現存する学校の環境が劣悪であり、「当分の間」放置することは許されません。一斉に基準に合わせることは無理でも、期限を示して計画的に改善するべきです。

<関連する提案>

設置基準の策定だけで、現在の特別支援学校の課題がすべて解決されるわけではありません。とりわけ、分校・分教室の劣悪な環境が、設置基準の策定で解決できるのかを危惧しています。

特別支援学校には、教室不足対策として、小中学校や高校の空き校舎・空き教室を利用して設置された分校・分教室が多数あります。そうした所では「職員室と保健室が同じ部屋」「校庭や体育館がない」「『間借り』している学校が使わない時しか特別教室が使えない」「多目的トイレを女子更衣室として利用」など、極めて劣悪な環境になっている所が多いです。分校・分教室の改善につながる規定も必要です。なお、分教室は病院内などに限定し、それ以外の場合は分校として整備すべきと考えます。

「有識者会議」の文書には「特別支援学校の新設や増設を行ったり、他の学校の余裕教室を特別支援学校の教室として確保したりする等の集中的な施設設備の取組を進めることが求められる」とありますが、余裕教室の利用はあくまでも緊急対策です。増設についても、過大な学校がますます大きくなることにつながりかねません。

抜本的な解決のためには、学校の新設を進めることが必要であり、自治体が学校の新設に踏み出すための予算の増額を求めます。

・・・

昨日、山口県障がい児の教育を進める会の県教委交渉が行われ参加しました。

この中で、県内の特別支援学校の在籍児童が160人以上の学校が、田布施、徳山、山口、宇部、下関の5校であることが分かりました。

特に宇部は321人、下関は266人です。

また、運行時間が70分以上のコースがある学校が、岩国、田布施、宇部、下関、萩の5校であることが分かりました。

特に、宇部は4コース、田布施は2コース、萩が2コースが70分以上です。

美祢、長門の分教室の分校化と、マンモス化と長時間通学が慢性化している宇部総合支援学校の二つの学校にすることが急がれていると感じました。

今後の議会で、この点について質していきたいと思います。

2月3日、荒井勝喜首相秘書官が、性的マイノリティや同性婚に関し差別的な発言を行ったことに対し、「性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会(LGBT法連合会)」が4日、「岸田首相秘書官の差別発言報道に関する声明」を発出しました。

声明文は以下の通りです。

・・・

2023月2月4日

岸田首相秘書官の差別発言報道に関する声明

一般社団法人 性的指向および性自認等により困難を抱えている

当事者等に対する法整備のための全国連合会

(略称:LGBT法連合会)

代表理事・理事一同

(団体 URL:https://lgbtetc.jp/)

2023年2月3日、荒井勝喜首相秘書官は、性的マイノリティや同性婚に関連して「僕だって見るのも嫌だ。隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」と発言し、同性カップルの権利保障をめぐって「社会に与える影響が大きい。マイナスだ。秘書官室もみんな反対する」と発言したと報じられた。そして当該秘書官の更迭に関して報じられている。しかし、当該秘書以外の首相の「秘書官室全員」がそのような認識であるとすれば、極めて深刻な状況であり、G7議長国として国際的に日本の立場が問われる発言であると指摘せざるを得ない。当該秘書官が発言を撤回した今後も、秘書官室の全メンバーはもとより、首相の見解が問われて然るべきである。

嫌悪感を持つ人の多寡によって人権保障が揺らぐべきではないことは言うまでもないが、その上で、科研費に基づく無作為抽出の「性的マイノリティについての意識:2019(第2回)全国調査」報告会資料によれば、近所の人が「同性愛者」であった場合に「嫌だ」「どちらかといえば嫌だ」との回答は27.6%、「性別を変えた人」であった場合に「嫌だ」「どちらかといえば嫌だ」との回答は24.4%、いずれについても回答者の約7割以上が「嫌ではない」「どちらかと言えば嫌ではない」と答えており、2015年第1回調査と比べ、社会的な嫌悪感は急速に改善しつつある。秘書官の発言は、社会の多くの人が適切と考える認識とも大きく乖離するものであることを、改めて指摘する。また、こうした時代錯誤の認識こそが性的マイノリティの自死未遂率の高さや「異次元の少子化対策」や仕事と育児の両立等の諸課題に対して十分に対応できないことの原因であると指摘する。

今年は日本がG7サミットの議長国となる年であり、各国から性的マイノリティ当事者である要人や、関係スタッフも多く来日する。当事者を「見るのも嫌だ」との認識を首相の秘書官、秘書官室全員が持っているとすれば、G7各国からどのように見られるかは明白である。仮にそのように各国のサミット参加者を眼差しているとすれば、G7から放逐されても文句の言えない大きな国際問題であり、首相はもとより、他の秘書官室メンバーの認識を、改めて確認する必要があるのではないだろうか。

今回の発言のような認識を日本の政策意思決定層が持ってしまうのは、ひとえに社会における法規範の遅れに大きく起因していると考えることから、当会は改めて性的指向・性自認(SOGI)による差別禁止法の必要性を確信する。G7サミットに向けて、岸田首相は、2022エルマウ・サミットの首脳コミュニケで国際的に確約したことを実現するため、差別禁止法をこの国会で制定すべきである。

以上

・・・

私は、県議会でLBGT等の問題を県議会で何度も取り上げ、第五次山口県男女共同参画基本計画にLGBT等の問題が初めて取り上げられました。

また、県が初めて「『LGBT』等の基礎知識」という県民向けリーフレットを作成しました。

県内では宇部市で初めてパートナーシップ宣誓制度が導入されました。私は、宇部市内の県営住宅へのパートナーシップ宣誓証を持ったカップルの入居を認めるよう県に求める質問を過去2度行いました。

宇部市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」の第一条に「市民一人ひとりが自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになり、誰もが自分らしく暮らせる社会を目指し」とあります。

荒井前首相秘書官の発言は、「他の人の大切さ」を認めないものであり、「誰もが自分らしく暮らせる社会」を閉ざすものです。

私としても、荒井元首相秘書官の発言に対し、厳しく抗議したいと思います。

小池晃書記局長は、6日、記者会見の中で、「岸田首相自身の家族観・価値観が問われる。多様性を孫7兆するというのであれば、性的少数者に対する差別解消法案、婚姻の平等を認める法案を政府の責任で国会に提出ことを求めたい。」と発言しました。

私は、改めて、性的少数者の差別を解消するための法整備を国求め、パートナーシップ宣誓制度の導入を改めて山口県に求めたいと思います。

荒井前首相秘書官の差別発言に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

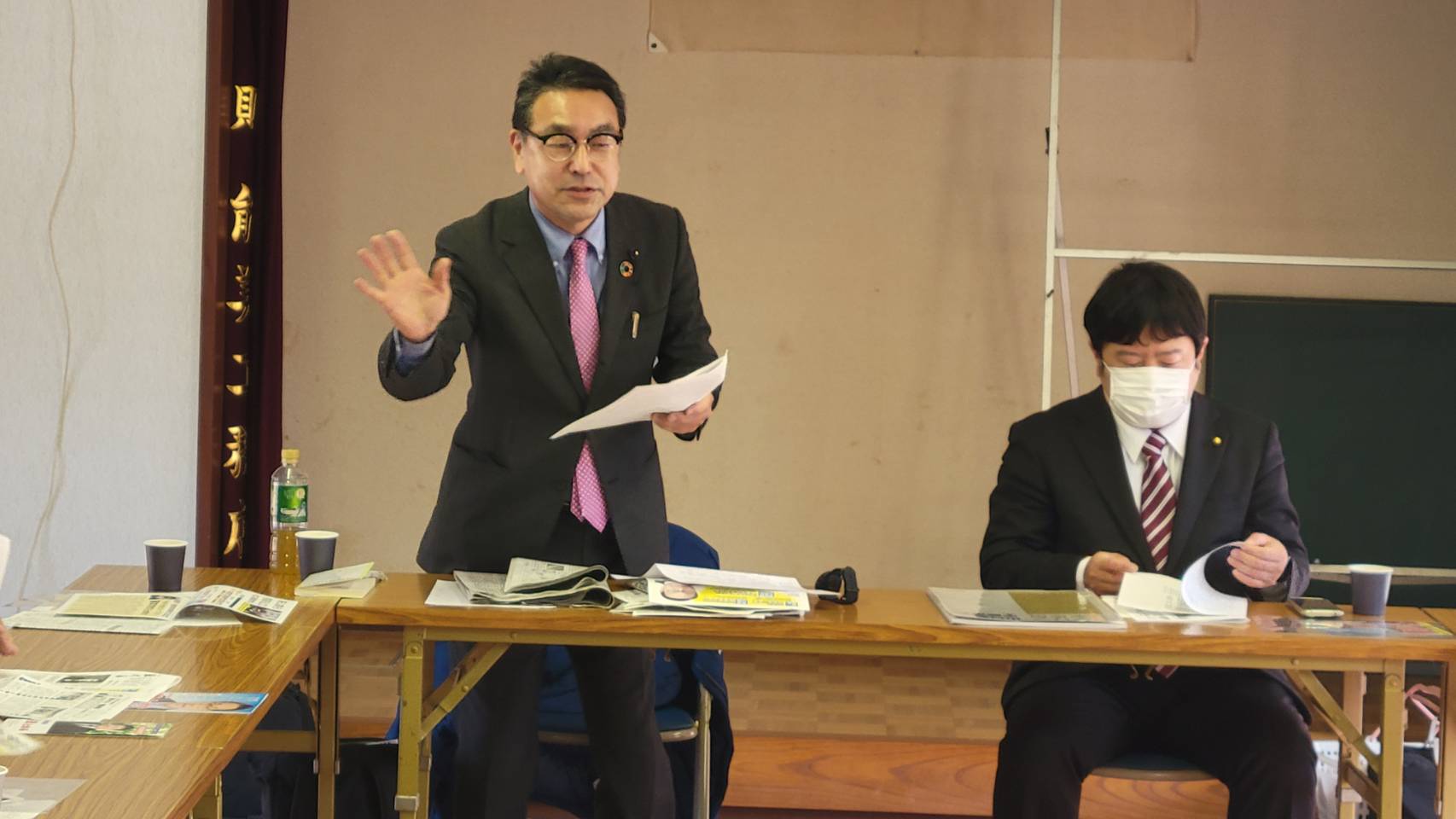

昨日、故郷・宇部市吉部4区ふれあい会館で、私を囲む集いを行い15名の方にご参加いただきました。

「藤本かずのりさんを囲む集い」でお話しする私

私がお話しした内容は以下の通りです。

・・・

4区集会所をお借りしての集いにお集まりの皆さん、県議会議員の藤本です。3月31日に告示で県議選が始まります。告示まで2カ月をきる状況です。定数5に、立候補者が7名の二人落ちの選挙です。4年前は無投票当選でしたが、8年前は、落選しました。決して強い候補ではありません。周りに藤本を広げてください。必ず再選する決意です。

最初に、宇部西高校の問題を取り上げます。資料1は、宇部西高校を存続させる会が2月1日に、県教育委員会に提出した公開質問状です。

県教委が県立宇部西高校を2024年度で募集停止とする計画を発表したのは、10月4日です。公開質問状にあるように、12月23日に、宇部西高校の募集停止を決定しました。わずか二カ月半で百年以上の伝統のある学校を廃校にすることは認められません。

公開質問状にあるように、県教委は、「地域住民の皆様にご理解いただいた上で(計画を)策定する」としていますが、地域住民の理解は得られていません。宇部西高の存続を求める署名は2万511筆集まりました。私は、この声を2月の県議会に届けたいと思います。

2万を超える県民が反対している問題について、自民党や公明党の県議は議会で一言も発言されません。執行部の提案に意見が言えないなら議会の必要性が問われます。知事と執行部をチェックするのが県議会の役割です。私は、当たり前の議員としての役割を発揮してまいります。

次は、新型コロナ感染症の問題です。今年に入り1月だけで、死者は152人でした。これまでに一月当たり、死者が一番多かったのが昨年8月の137人でしたので、1月の死亡者が過去最多です。

このような中、岸田政権は、5月の連休明けから、新型コロナウイルスを季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げることを決めました。

新型コロナウイルの治療費は、全額公費で賄われています。岸田首相は、5類化後は公費支援を「期限を区切って継続する」とし、一定期間後に廃止する方針を明確にしました。公費負担がなくなれば、高額療養費制度が適用されても、3万5千円から8万円程度になります。

患者負担を恐れるあまり、感染しているのに病院に行かなければ、感染拡大します。コロナから県民の命を守る発言を続けます。

三つ目は、県庁ぐるみで自民党の選挙を行った問題です。一昨年の10月の衆議院選挙で、自民党の林後援会に入るよう小松前副知事が県職員を勧誘し、公職選挙法の公務員の地位利用を禁止する規定に違反した罪で30万円の罰金の略式命令を受け、辞職しました。

私は、昨年4月に、この事件の刑事確定記録の閲覧を検察庁に求め、1月12日に許可され閲覧しました。1500ページにわたる膨大な資料です。その内容を赤旗社会部に伝え、報じられたのが、資料3です。

第一は、県庁の人事データをもとに林後援会の勧誘をする対象者の名簿が作られていたことです。地方公務員法第34条に「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない」とあります。県個人情報保護条例8条に「職員は、職務上知りえた個人情報の内容を不当な目的に使用してはならない」とあります。

知事は、業務命令なので問題ないとしていますが、結果、職員の情報が洩れていたわけで、法律や条例違反の疑いは濃厚です。

第二は、小松前副知事に後援会勧誘を要請した人物の特定です。小松前副知事に後援会勧誘を依頼した人物(仮にA)も検察の取り調べを受けています。Aは、私や自民党県連と接触する機会も多いことから、副知事に依頼した」と供述しています。Aは、県連の重鎮であることが伺えます。公務員の小松副知事が地位を利用して後援会加入を部下に頼めば、公選法違反の罪を負うことを知っていて、Aが依頼をしたのなら、Aは小松副知事を教唆したことになり、公選法違反となります。私たちは、県は、Aを告発せよと訴えています。

最後は、戦争か平和かの問題です。年末の徹子の部屋のゲストであったタモリさんが、徹子さんに2023年はどんな年になるか問われ、「新しい戦前になる」と発言しました。岸田首相が「専守防衛」を投げ捨てる安保三文書を改訂したのが昨年12月です。志位委員長は、アメリカの二つの資料を示しました。一つは、「敵のミサイルが発射される前に破壊」することです。二つは、同盟国は「切れ目のない融合」とされていることです。アメリカの指揮の元自衛隊が、敵へ先制攻撃を行うことになることは明白です。岸田さんの専守防衛は変わらないの説明は成立しません。

・・・

皆さんの周りで集いを開いていただけませんでしょうか。

私の話を聞きたい方は、ブログのトップページから連絡ください。

2月4日、長生炭鉱水没事故81周年犠牲者追悼集会」が3年ぶりに韓国から遺族を招き行われました。最初に、犠牲者の姪の孫にあたる福岡在住のシンガーソングライターのハルナユさんが長生炭鉱水没事故をテーマにした「カヂマヨ」などを熱唱しました。

長生炭鉱犠牲者大韓民国遺族会の楊玄会長は「ピーヤをむなしく通り過ぎる床波の風があまりにも冷たく感じられる今日、寒い日にも関わらず3年ぶりに参加できる追悼式を執り行ってくださる『歴史を刻む会』の方々や、同じ思いで参加されている皆様方に感謝を申し上げます」「遺骸発掘と奉還の問題は、原因の元である日本政府が当然解決しなければなりません。にもかかわらず、いまだに床波の冷たい海の底に放置されている遺骸があることは、どのような言い訳も通用しない卑怯な行為です。日本政府は一日も早く、過去の過ちに対して誠意を持った謝罪と共に、速やかに遺骸を発掘し、収集して、韓国の地に奉還してくださることを再度要求します」と挨拶しました。

追悼集会には、日本共産党から藤本県議、河合前県議、時田宇部市議、浅田宇部市議が参加しました。仁比総平参議院議員、宮本徹衆議院議員のメッセージが紹介されました。

犠牲者名が朗読される中、遺族が、朝鮮半島の追悼儀式であるチェサを捧げ、参加者が献花を行いました。

献花を行う韓国の犠牲者遺族の方々と韓国総領事、高良参議院議員

二部では、遺骨収取と返還に向けての市民交流集会が行われ、沖縄の風の高良参議院議員が挨拶を行いました。

昨日の毎日新聞に、「第68回青少年読書感想文全国コンクールの入賞作品」が掲載されていました。

その中に、高等学校の部で文部科学大臣賞を受賞した香川県立丸亀高2年の吉久萌花さんの「戦わない選択肢」に心を奪われました。

吉久さんが読んだのは、昨年の本屋大賞作品でもある逢坂冬馬さんの「同志少女よ、敵を撃て」です。私も関心を持って読んでいた作品なので、若い読者の感想に度肝を抜かれました。

吉久さんは、「戦争の裏で起こる戦争犯罪など、それらを知識として知った上で漠然と思っていたこどだった。」とこれまでを振り返り、本書を読む中で「自分とほとんど年の変わらない少女セラフィマが見た戦争の世界を浴びて、疑似ではあるが戦争を体験し、その本当のむごたらしさを思い知ることとなった。」と書いています。

吉久さんは、「少女たちがなぜ、戦地で銃の引き金を引くことができたのか」と問いかけ、「その手段が戦場でドイツ兵たちを射殺することだというのはあまりに悲しかった。」と書いています。

吉久さんは、題名の「同志少女よ敵を撃て」の敵とは何かを考えます。吉久さんは、「私が思うに、本書における『敵』とは、戦争が持つ『悪意』だ。揺るぎない信念を持っていたはずのセラフィマの認識をねじ曲げる程の悪。」と書いています。

吉久さんは、感想文を「戦争のリアルを知った今、殺す、戦う、そんな選択肢の無意味さに1秒でも早く多くの人が気付き、これ以上彼ら彼女らの戦争で命が散ることのないように祈る」と結んでいます。

この作品を書いた逢坂冬馬さんは、本屋大賞を受賞したスピーチで「絶望することはやめます。戦争に反対し、平和構築のための努力をします」と述べました。

吉久さんのような高校生が、本書を読んで「戦わない選択肢」を考えたことは、逢坂さんの想いが共有された証左だと思います。

私も、「同志少女よ、敵を撃て」を読み直しながら、ロシアのウクライナ侵略の中止や、日本での大軍拡について考えていきたいと思います。

吉久さんすばらしい感想文をありがとうございます。

逢坂さんこれからも平和を構築していく作品に期待しています。

「同志少女よ、敵を撃て」を読まれた皆さんの感想をお聞かせください。