ブログ

22日付、山口新聞は、県市長会が国と県に子ども医療費助成制度拡充を要望することを決めたと次のように報じました。

「県市長会は21日、山口市内で定例会を開き、子ども医療費の助成制度拡充や介護福祉士国家試験の県内会場設置、水田活用の直接支払い交付金の見直しを求め国や県などに提出する要望案を承認した。子どもの医療費に係る県福祉医療費助成制度の拡充と全国一律の保障制度の創設を求める要望案は、宇部市と下関市が提案。国に対し、少子化対策の観点から子どもに係る医療費助成制度は居住地によって格差が生じることなく公平に医療給付が受けられるべきだとして、全国一律の保証制度の創設を強く要望。県に対しては、県制度の所得制限撤廃や自己負担金の無料化、対象年齢の拡大など制度拡充を求める。ほかに、萩市から学校給食費の無償化を求める要望案が提出されたが、学校給食法で学校給食は自治体と保護者が負担することが明記されているなどと反対の意見があり、全会一致とならず保留とした。定例会には代理を含め県内13市の市長が出席。承認した要望案3件は後日、関係省庁や県選出国会議員、知事に提出する。」

私は、2月県議会での一般質問で、子どもの医療費助成制度の拡充問題に関し、県市長会の要望を聞くべきだと、まず、第二質問で、次のように質しました。

「昨年5月21日に山口県市長会から出された要望の中に、子どもの医療費にかかる山口県福祉医療費助成制度の拡充を求めるものがある。この要望の理由として、県市長会は、『県の最優先施策だ」としている。車の両輪である県市長会の要望を聞き、県子ども医療費助成制度の拡充を行うべきだ。」

更に、第三質問で次のように質しました。

「子どもの医療費やその他の医療費助成制度に関し、新年度、富山県が、子どもの医療費助成を現物給付にする。埼玉県は、今年10月から子ども・重度心身障害医療費助成制度を現物給付に、来年1月からひとり親家庭医療費助成制度を現物給付にする。県内では、新年度から、柳井市が対象年齢を拡大させ、宇部市など3市2町が所得制限撤廃の対象年齢を拡大させる。これら福祉医療費助成制度を拡充させた都道府県や県内市町の努力をどう評価しているのか。やはり県市長会の要望を受けるべきではないか。」

日本共産党山口県議団の4月に発効した「議会だより」は、子どもの医療費助成制度について次のように指摘しています。

「山口県市長会なども強く要望している子どもの医療費助成制度は、18年連続の据え置きです。予算額は6億円で、18年前の14億円と比べ半分以下です。窓口負担ゼロ、対象年齢拡大を進める市町の足を引っ張る始末です。」

県市長会から県へ子どもの医療費助成制度を拡充してほしいと言う要望は、ここ数年出され続けています。

県は、市町とともに県政を進めると繰り返しますが、なぜ、数年出され続けている要望に応えようとしないのか、甚だ疑問です。

県は、年度途中でも、県市長会の要望を受け、子どもの医療費助成制度を拡充すべきです。

子どもの医療費助成制度に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

4月18日付「全国商工新聞」は、「国の事業復活支援金と併給可能な自治体による事業者への支援」が10県で実施されていることが、全国商工団体連合会(全商連)の調べで明らかになりました。」と報じました。

山口県は、法人20万円、個人10万円を支給する「中小企業オミクロン株集中対策支援金」(以下、県オミクロン株支援金)を3月7日からスタートさせています。県オミクロン株支援金は、国の事業復活支援金と併給可能です。山口県は独自支援を実施したことは評価したいと思います。

その上で、県オミクロン株支援金には、いくつか改善が必要です。

第一は、支給額についてです。

私は、2月県議会の一般質問で、「昨年の『デルタ株集中対策支援金』は1事業者当たり法人40万円、個人10万円だった。支援金を増額すべきだ。」と質しました。

先述した、全国商工新聞には、徳島県が、新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金として、法人40万円、個人20万円支給することが報じられています。

山口県は、県オミクロン株支援金を増額すべきです。

第二は、申請期限についてです。

県オミクロン株支援金の受付期間は、4月28日までです。

先述した、全国商工新聞には、富山県が、事業復活緊急支援金として、8月1日を申請期限に、石川県が、事業復活支援金として、8月1日を申請期限に、熊本県が、事業復活おうえん給付金として、7月31日を申請期限に、滋賀県が、事業継続支援金として、7月中旬を期限にしていると報じています。

山口県は、県オミクロン株支援金の期限を延長すべきです。

第三は、国の復活支援金を収入算定除外とすべき点です。

4月19日、山口県商工団体連合会(中野雅美会長)は、県知事に、「コロナ施策に対する要望書」を県に提出しました。

要望書は「今回の支援金の申請では国の事業復活支援金予定額を収入として算入して計算するようになっていますが、確定ではない金額を算入して計算をしたことにより県の支給基準から外れ、しかも最終的に国からの支援金がもらえなかった場合については特例として県の支援金の申請ができるようにしてください。」と指摘しています。

県は、県オミクロン株支援金の収入算定から国の事業復活支援金予定額を除外すべきです。

せめて、国の復活支援金が支給されなかった場合に、県オミクロン株支援金の申請ができる特例を創設すべきです。

この特例対応が出来ないかについては、5月上旬までに、県商工労働部が文書回答することを約束しました。

県はこの特例を検討すべきです。

長引くコロナ禍で県内中小事業者の経営は悪化の一途です。私は、県オミクロン株支援金の継続・拡充を県に強く求めていきたいと思います。

中小企業支援に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

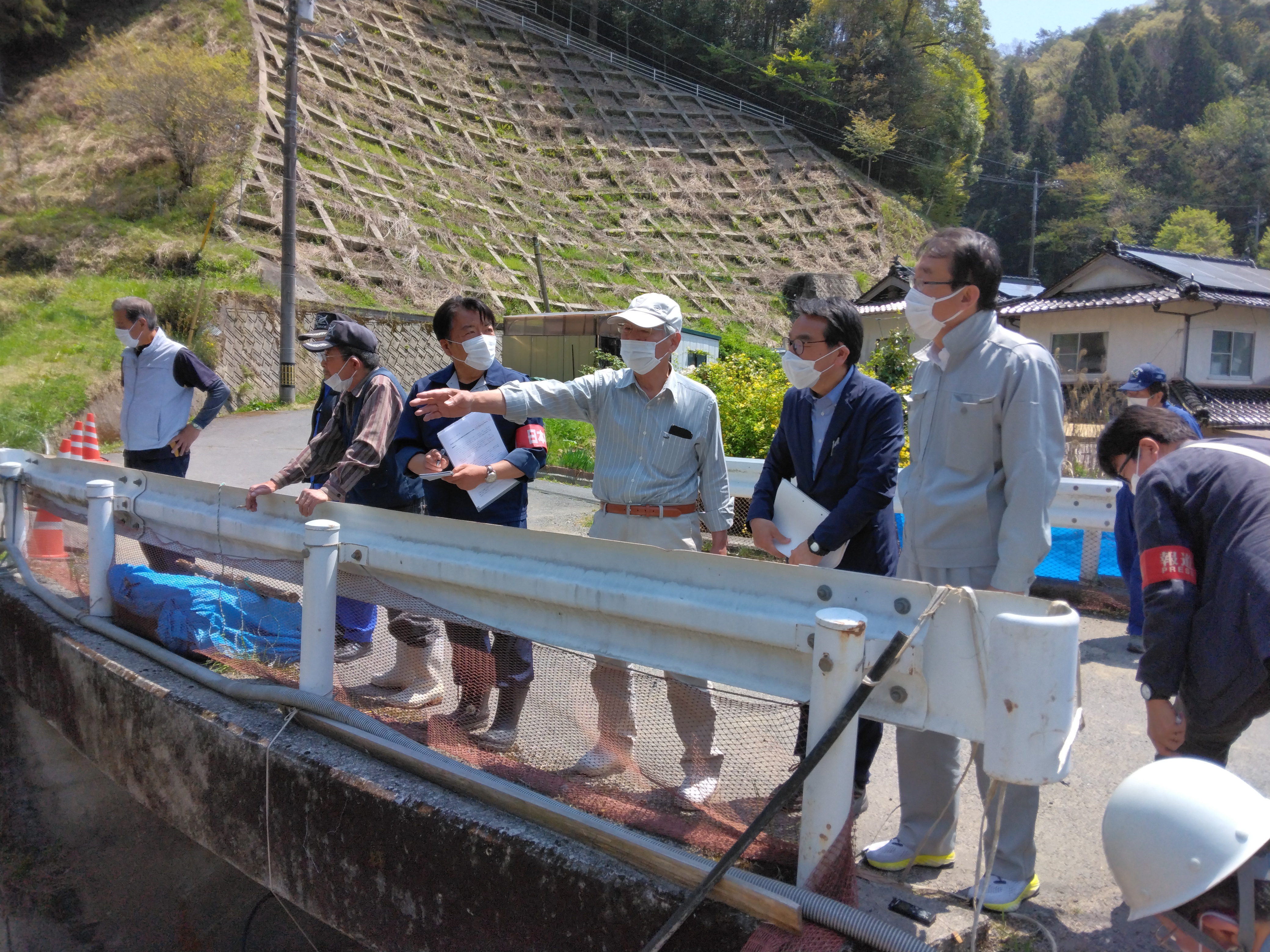

昨日、にひそうへい日本共産党参院比例候補(元参議院議員・弁護士)が、岩国市美和町に建設がすすめられている太陽光発電施設の現場を視察しました。

私と、松田一志日本共産党岩国市委員長が同席しました。

右手を上げている方の左側がにひそうへい参院比例候補、その方の右側が私、その隣が松田さん

地元住民と懇談し、建設現場周辺を視察しました。

1月17日、岩国市美和町の太陽光発電施設に対し、林地開発許可の見直しを求める1403筆の請願署名が県に提出されました。

私は、2月県議会において、「この請願署名を受けて、県はどう対応したのか。」質しました。

松岡農林水産部長は「請願署名の提出を受け、事業者に対し、改めて、地元自治会への丁寧な説明と、出水期に向けた防災施設の早期完成や適切な維持管理の徹底、水質調査の継続的な実施などについて、強く要請・指導したところ」と答えました。

住民の方は、太陽光発電施設の開発地から流れる川の水質の悪化で、販売用の水稲の耕作を放棄されています。

また、昨年7月の大雨の際に、開発地の周辺の農地が土砂で埋まり、ヒ素が検出されるなどの事案が発生しました。

更に、昨年の大雨で、開発地周辺の農地や河川や道路の崩壊が起こりました。

住民の方は、災害復旧の不十分さへの怒りと、再度の災害発生を心配されていました。

また、開発地から流れる川の水質悪化の改善を強く求めておられました。

県農林水産部は、私の答弁にある①地元自治会への丁寧な説明、②出水期に向けた防災施設の早期完成や適切な維持管理の徹底③水質検査の継続的な実施について具体的にどうような項目を事業者に「強く要請・指導」したのか問いたいと思います。

また、事業者は、県の指導に対し、具体的などのような対応を取ったのか、また、取ると回答したのか問いたいと思います。

特に、業者は、反対を表明している自治会に対して、住民説明会を未だに開催していません。

山口市下小鯖の太陽光発電施設では実施され、私も参加した、住民参加による開発地内の立ち入り調査を行っていません。

なぜ、事業者は、地元説明会及び住民参加による立ち入り調査を拒むのか、県はどう指導しているのか問いたいと思います。

更に、林地開発許可を受けた事業者と現在、事業を行っている事業者が変わっています。この点についての県の認識も質していきたいと思います。

美和町の太陽光発電施設について皆さんからの情報やご意見をお聞かせ下さい。

上関原発を建てさせない美祢・山陽小野田・宇部地域実行委員会(共同代表:前田恵子、秋本和美、小畑太作)(以下、地域実行委員会)は、3月19日、宇部市厚南体育広場で集会を開き、その後、黒石ふれあいセンターまで120名でパレードを行い、「とめよう!上関原発」のアピールを行いました。集会では、以下の「集会宣言」を採択し、県知事に届けること決定しました。

19日、地域実行委員会は、集会宣言を県知事に提出しました。

福島を忘れない!さよなら上関原発3・13集会・パレードで採択された「集会宣言」を県に提出する

提出した集会宣言は次の内容です。

・・・

集 会 宣 言

私たちは「さよなら上関原発 福島を忘れない」との強い思いのもと、今日、ここ厚南体育広場前に参集しました。

原発は、稼働するだけで放射性物質を大気と海に放出し、地球を汚染し人々の身体を蝕み続けます。そして、ひとたび原発事故が起これば、福島のような惨状が繰り返されることになります。また、「核がある」という状況は、より平和を深刻に脅かすものであることは今般のウクライナの状況が如実に示したことでもあります。

2000年12月の朝日新聞世論調査によれば、県民有権者1,600人の内、上関原発建設について、反対47%・賛成24%、周辺2市5町では反対58%・賛成21%と反対が圧倒していました。

2001年3月、二井県知事は建設を前提に安全対策など6分野21項目の「意見書」を国に提出。国は5月12日、有識者による総合エネルギー調査会電源開発分科会を開催、わずか2時間の審議で、上関原発の電源開発基本計画への組み入れを了承しました。しかし、委員からは「瀬戸内に初めての原発、慎重に」「絶対安全はない」「島に住む人はどこに避難するのか」など拙速な了承を批判する発言が出されていました。

その10年後には福島原発事故が起こり、県民の危惧は現実となりました。県知事はこの時点で建設計画を白紙に戻し、今一度県民の声を聞くべきでした。

ところが「重要電源開発地点の指定は今も生きている」の一点張りだけで現実を捨象し公有水面埋立免許の延長を次々と繰り返し、昨年の中国電力の海上ボーリング調査でも漁業者の同意を得ていないことを知りながら法の主旨を無視してこれを許可しました。県民に選ばれながら県民の意見に耳を傾けない、村岡県知事の一企業と国政府におもねるだけの有り様は、県政はじまって以来の悪政であります。

今を生きる私たちは、瀬戸内に住む幾千万人の命とくらしを守り、私たちに続く世代の幸せをつくるため、上関原発建設を絶対に認めることは出来ません。

村岡県知事の悪政に抗議するとともに、ただちに上関原発建設計画を中止することを強く要求します。

2022年3月19日

福島を忘れない さよなら上関原発3・19集会・パレード

参加者一同

・・・・

「集会宣言」を受け取った白木県商政課電力対策班長は、「『集会宣言』は、知事及び関係部局に伝える」と答えました。

「集会宣言」提出後、参加者から「原発の危険性をどう認識しているのか」との意見が出されました。

白木班長は「エネルギーの安全性の確保は国において対応されるものと考えている」と答えました。

参加者から「3年6カ月の期限内に埋立が完了する見通しは全く立っていない。来年1月で期限を迎える公有水面埋立免許は延長すべきではない」との意見が出されました。

白木班長は「公有水面埋立法を所管する港湾課に要請の内容は伝える」と答えました。

私は、引き続き、県民の皆さんと一緒に、上関原発を建てさせない運動に取り組んでいきます。

県議会においても、必要な発言を行っていきたいと思います。

上関原発に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

県議会の脱炭素特別委員会の調査報告書が国と県に提出されたことを朝日新聞は、15日、次のように報じました。

「脱炭素社会の産業発展について話し合う県議会の特別委員会が、脱炭素化の動きが県内産業に与える影響や、求められる取り組みを調査報告書にまとめ、国と県にこのほど提出した。政府が目標とする2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)に合わせた自治体レベルの宣言にも言及したが、県は慎重な姿勢を変えていない。

政府は20年、カーボンニュートラルを50年までに達成すると表明した。ただ、工業県である山口県では瀬戸内海側に石炭火力発電に依存するコンビナートや自動車工場が集積。温室効果ガス排出量に占める産業分野での割合が全国平均の2倍近く(16年度)となっており、県内の企業や雇用への影響が懸念されている。報告書は、自治体レベルの宣言について『産業や企業経営、県民の暮らしへの影響が大きい』として、『理解を得るよう努力した上で、必要な宣言や施策を推進』するよう求めている。村岡嗣政知事は3月の会見で『カーボンニュートラルの実現に向けた道筋を示すのが困難なので、慎重に検討したい』と、従来と同様の姿勢を強調。『県が決めてやるものではなく、事業者や県民の認識を合わせ、協力を得る環境を整えることも重要』と述べた。報告書では、国や県、県内市町に対する17項目の提言が盛り込まれた。再生可能エネルギーの導入を進める一方、石炭火力発電の継続をバイオマス燃料を混ぜることを前提に認める政策をとるよう求めている。電動化シフトが求められる自動車産業について、需要の増加が見込まれる蓄電池をつくる工場の誘致や設備投資への支援が重要だとした。会派を超えた13県議による特別委は昨年7月に設置。県内企業への聞き取りなどの調査活動を行い、3月に報告書をまとめた。委員長の友広巌県議らは同25日、国土交通省と経済産業省を訪れ、関連産業への支援などを要請した。」

今年、3月31日時点、環境省がまとめた「2050年 二酸化炭素排出実質ゼロ表明 自治体」は、41都道府県を含む679自治体で、表明自治体総人口は約1億1708万人となっています。

都道府県で2050年実質ゼロ表明をしていないのは、秋田県、茨城県、埼玉県、石川県、愛知県、山口県の6県です。

山口県がゼロ表明を行っていない6県に含まれていることは甚だ残念です。

県議会報告「かえる通信」4月1日号で指摘をしたように、2月県議会の一般質問での民政会・井上県議への答弁で平屋副知事は「今後予定される県議会の脱炭素特別委員会のご提言とコンビナート低炭素化構想を踏まえ、慎重に検討したい」と答えました。

朝日新聞の報道では、知事は、「慎重に検討したい」姿勢だとのことです。

知事は、特別委員会の報告書を本当に尊重しているのかと問いたいと思います。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は5日、温室効果ガスの排出削減対策を評価する第3部会の報告書を公表しました。8年ぶりの報告書は、今世紀末の世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて1・5度に抑えるには、温室効果ガス排出量が遅くとも2050年までにピークに達し、減少に転じる必要があるとしました。

IPCCが25年までには排出量をピークにしなければならないと報告している時に、山口県は、2050年排出実質ゼロを表明できないことは甚だ残念なことです。

脱炭素特別委員会で行った県内企業への聞き取り調査の中で、ほとんどの県内企業が、2050年排出実質ゼロを宣言していました。

県は、脱炭素特別委員会の報告書を尊重し、一日も早く、2050年カーボンニュートラル宣言を行うべき時です。

脱炭素社会実現のために皆さんのご意見をお聞かせ下さい。