日本共産党 山口県議会議員 藤本かずのり

13日に周南市の東ソー南陽事業所で起きた爆発事故から1週間以上が経過しました。

事故により1名の方が死亡されました。亡くなられた従業員の方のご冥福をお祈りします。

これまでの新聞報道などを元に、今回の事故と県行政の関わりと問題点など見てみたいと思います。

まず、これまで東ソーが起こしてきた事故の教訓が生かされなかった問題です。

新聞報道によると、東ソー南陽事業所内では昨年3月から8月の間に、石油コンビナート等災害防止法上の異常事態が5件起き、県は、事故防止の徹底を指示したとあります。

東ソーからは、今後の防災への取組みの計画が県に提出され、県は、通報体制の強化を求めたとも報道されています。

今回の事故では、市などへの通報の遅れが指摘されています。東ソーはどのような計画を県に提出し、県は、そのような通報体制の強化を東ソーに求めたのか検証する必要があります。

再発防止のために、事故直前の県の指導が東ソーでなぜ生かされなかったのかの検証が必要です。

新聞報道によると、県の石油コンビナート等防災計画では、災害発生時の通報などは規定しているが、広報態勢など情報伝達の在り方は定めていないとあります。

今回の災害に対して、県の石油コンビナート等防災計画が生かされなかった問題点を明らかにしなければなりません。

日本共産党中村周南市議は、山口民報によせたレポート(詳しく山口民報11月27日第2721号を参照してください)に、県石油コンビナート等防災計画の問題点をいくつか指摘しています。

一つは、現地本部が設置されなかった点です。

防災計画には、災害が発生し、「緊急にかつ統一的な防災活動を実施するため、特別の必要がある」ときは、「現地本部」を設置すると定めています。

次に、住民避難が適切に行われなかった点です。

防災計画には、①大規模な爆発が発生、②有毒ガスが漏洩し、またはその恐れがある場合は、市長が住民に対して「避難のための立ち退き勧告または指示することができる」と規定しています。

今回の事故で、「屋内退避」が東ソーから市民に行われたなどの混乱が指摘されています。

これだけの事故だった訳ですから、「現地本部」が設置され、統一的な防災活動が実施されるべきであったと考えます。

また、「屋内退避」などの住民の指示は、当然市長からされるべきだったと考えます。

総じて、中村市議が指摘する「東ソー事故で防災計画が生かせなかった」問題点を早急に解明し、再発防止に生かすべきです。

東ソー事故に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

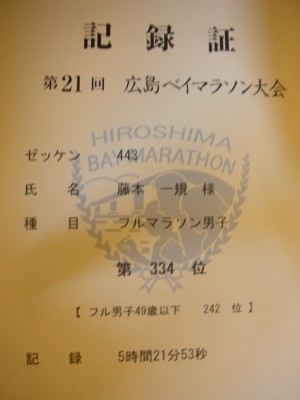

今日、広島市坂町で行われた広島ベイマラソンのフルマラソンの部に参加しました。

ジョギングの部などに参加した選手がスタート

我が人生で、フルマラソンに挑戦するのは初めてです。

5キロコースを8回周り、最後に2.195キロ走ります。

手に輪ゴムを8個つけて、5キロが終わったごとに外していきます。

輪ゴムを4つのける頃まで、20キロころまでは快調で、2時間程度のペースでした。

5周目から途端に足が動かなくなりました。ここからは未体験ゾーン。

何度棄権しようと思ったかしれませんが、完走をめざしてがんばりました。

7周目から、一段と足が動かなくなり、歩くより少し早いペースです。

とにかく手を振って、休まず、足を動かすようにしました。

体力はあり、沿道の方に話しかける余裕はあるのですが、膝、そして最後は、股関節が痛くて足が前に出ません。

5時間過ぎに、8周が終わり、残りの2キロです。完走のみを頭に描き、走り切ることができました。

タイムは、5時間21分53秒でした。午前10時半にスタートし4時前まで走っていたことになります。

我が人生で初めてフルマラソンを完走しました

走り終わって食べた地元特産のカキぞうすいの美味しさといったらありませんでした。

かきがいっぱいのぞうすいでした。最高の味です。

練習不足は歴然ですが、 帰りの電車の中で、今度は、4時間代で走ろうなどと考え始めました。

11月県議会に向けての議会運営委員会も目前です。

フルマラソンを完走した体力で、乗り切ろうと思います。

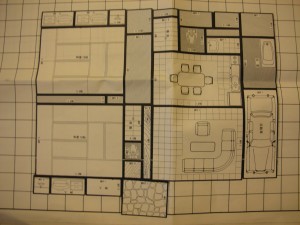

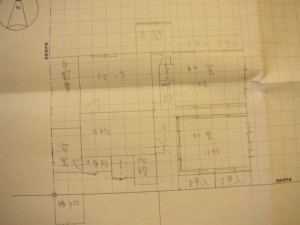

中学2年生の長男が、職場体験に参加しました。

体験した職場は、建築設計の会社です。

自分で考えた家を素描し、CADでの作製を体験したようです。

まず、磁石のついたブロックで部屋割を作っていきます。

アドバイスを受けて、長男が考えた素描です。

素描を元にCADで家の図面を作りました。

これを元にした家の完成予想図です。

長男は、職場体験がとても興味深かったらしく、家族の皆にいろいろ話していました。

長男は、ものづくりの仕事につきたいようです。

息子が少し頼もしく思えました。

愛媛県と高知県を訪ねた日本共産党県議団会派行政視察から帰ってきました。

16日午後愛媛県庁を訪ね伊方原発の防災・安全対策と県の対応について調査しました。

愛媛県では原子力防災行政等について視察

調査事項の第一は、福島原発事故を受け、愛媛県としての新たな対応についてです。

愛媛県の担当者は「原発から30キロ圏内の市町防災機関と県の部局長と副知事が参加する協議会を7月に設置し、課題の洗い出しを行っている。来年3月末を目途に、当面の方針を取りまとめ、愛媛県地域防災計画(原子力災害対策編)の改定作業に繋げていきたい」と答えました。

第二は、福島原発を受けた、国への要望等の実施状況についてです。

担当者は、「県独自で国へ要望するとともに、原発立地県が合同して国へ要望を行った。来年度予算に向けても要請を行った」と語りました。

第三は、伊方原発に対する今後の対応についてです。

担当者は、「再稼働に向けては、国の方針について担当大臣が来県して直接説明するよう求めている。また、関係機関・者で構成している『伊方原発安全管理委員会』を開催し協議したい。また、地元伊方町及び八幡浜市などの意見を聴いて県として判断を行いたい」と答えました。

第四は、EPZが拡大された際の山口県など、隣県との連携についてです。

担当者は、「9月に大分県と確認書を交わした。内容は、情報の開示や愛媛県からの海路での大分県への避難応援などだ。山口県から同様の確認書を交わしたいとの連絡があれば、対応を検討したい」と答えました。

第五は、県としてのエネルギー政策についてです。

担当者は、「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金を9月議会に提案し可決した」と答えました。

伊方原発から山口県は、30キロ圏内に一部入っています。大分県と同様の確認書を早急に山口県も締結すべきだと痛感しました。

17日は、午前中に四国電力伊方原子力発電所を訪ねました。

左が1号2号機。右に少し見えるのが3号機

担当者は、大規模災害に備えた取組みとして耐震裕度2倍を確保したいと答えました。

伊方原発敷地前面海域に、中央構造線断層帯の断層群があります。

伊方原発では、県などの要望を受けて、蒸気発生器などの安全上重要な主要機器が、基準地震動(岩盤上で570ガル)に対し2倍程度の余裕があるかを確認し、対応が必要なものは実施する方針を明らかにしました。

上関原発周辺海域にも活断層が散在しています。津波対策に加えて、ゆれに対する抜本的な対策を強化する計画への見直しは急務です。

午後は、高知県梼原町を視察しました。

梼原町の小水力発電施設のタービン

梼原町は、環境と共生のまちづくりに取り組み、新エネルギーの導入を積極的に取り組んでいます。

町立の風力発電所を設置しています。収益で基金を創設し、間伐を行う場合、1ha当り10万円を交付する資金にしています。

小水力発電にも取り組んでいます。この電力は、昼間は、小中一貫校に、夜間は、街路灯に使われています。

木質バイオマスにも取り組んでいます。第三セクターを設置して木質ペレットを作っています。この木質バイオマスは、公共施設の空調や園芸ハウス温風機などで利用しています。

地熱利用も行っています。地下に100メートルの杭を打ち、そこからの地熱は温水プールの熱源となっています。

健康・省エネ住宅にも先進的に取り組んでいます。慶応大学の支援を受けて、CO2を出さない家としてモデル住宅を作り、全国に発信しています。

町は、環境アクションプランを作成し、最終的には、町のエネルギーを100%自給することを目標にしています。

梼原町は、高知県でも愛媛県の県境の大変山深い地域です。

小さな町の大きな挑戦は、大震災と福島原発後の日本に多くの示唆を与えてくれます。山口県行政にも生かすべき課題を多くみつけることが出来ました。

今日は、午前中、高知県を訪ねました。

調査の第一は、交通政策です。

高知県では、「地域の交通維持支援事業」に取り組んでいます。

この制度は、地域の生活を支える移動手段の確保のために市町村が取り組む「地域の公共交通再編に向けた調査」「広報などの利用促進活動」「コミュニティバスの実証運行」及び「路線維持のために必要な車両等施設整備」に要する経費を支援するものです。

限度額なしで、補助率は2分の1です。

平成21年度は、約1600万円の実績でしたが、今年度は、これまでに41305万円の補助を行っています。

この制度によって県下のコミュニティバス・乗合バスなどの更新が進みました。

新年度は、過疎地有償運行制度の支援を行っていく計画です。

調査の第二は、中山間地域生活支援総合補助金についてです。

この制度は、①生活支援事業などの補助を行うものです。

具体的には、①地域の中で食料品など日用生活用品を入手するための仕組みづくり②飲料水となる生活用水を確保する仕組みづくりに対し県が限度額5000万円で3分の2補助するものです。

この補助によって、平成20年度から22年度までに、移動販売車21台の購入と、2店舗の改修が行われました。

コミュニティバスなどへの補助、移動販売車などへの補助は、山口県でも必要な事業だと思います。

最後に、自然エネルギーの本格導入に向けた取組みについて調査しました。

高知県では、平成9年3月に策定した「新エネルギービジョン」を今年3月に更新しました。

私は、6月議会で、山口県でも計画を更新すべきと質問しましたが、国の対応を待つとの答弁でした。

同じ日本で、高知県のような対応があることを山口県は重視すべきだと痛感しました。

高知県では、「こうち地域再生可能エネルギー事業化検討協議会」を今年7月に設置しました。

この協議会では、太陽光発電、風力発電、小水力発電を中心とした、再生可能エネルギーの事業化計画の策定を行います。

特に今年度は、メガソーラーの事業化計画の策定をすすめます。

再生可能エネ法成立を受け、新エネルギー導入を推進し、県の産業振興に繋げていこうという真剣さが担当者の発言から強く伝わってきました。

高知県では、今年度から新エネルギー推進課が創設されました。このことも政策推進の力となっています。

山口県でも新エネルギーを推進する体制の整備が必要です。

大震災後の山口県づくりに生かせる極めて充実した二日間の行政視察でした。

視察を受け入れていただいた関係機関の方々に感謝いたします。

今日から、日本共産党県議団の県外視察に出発します。

今日は、午後から愛媛県を訪問し、伊方原発の防災・安全対策と県の対応について調査します。

明日は、午前中に、四国電力伊方発電所を視察します。

午後は、高知県梼原町を訪ね、自然エネルギーの活用と地域活性化の取組みについて視察します。

明後日の最終日は、高知県を訪ね、①中山間地域における公共交通の確保について②買い物弱者対策について③自然エネルギーの本格導入に向けた取り組みについて調査します。

明日のブログはお休みします。明後日の夜には、視察の様子を報告したいと思います。

今日は、厚南中学校PTA主催の研修視察旅行が行われ、福岡県を散策しました。

総勢37名。その内、男性は、会長、教頭先生と私の3名でした。

朝、8時30分学校を出発し、一路、大宰府天満宮へ。

大勢の参拝者で賑わう大宰府天満宮

大宰府天満宮へは20代の頃1度行ったきりで、久しぶりの参拝となりました。

中学3年生を抱えるお母さん方は、お守りを買ったり真剣そのものでした。

話題の九州国立博物館も近くにあるのですが、今日は、外観を眺めるだけとなりました。

今度機会があったら、ゆっくり観覧したいと思います。

九州国立博物館は外観を眺めるだけとなりました

昼食は、JR博多駅前のホテルでバイキング。

様々なメニューを堪能しました。

午後は、めんたいこ工場を見学しました。

手作りで丁寧に箱詰めされる光景を見学しました。

おいしそうなめんたいこがこれから箱詰めされます

駆け足での福岡めぐりでしたが、充実した一日でした。

研修部の皆さんをはじめ役員の方々に感謝いたします。